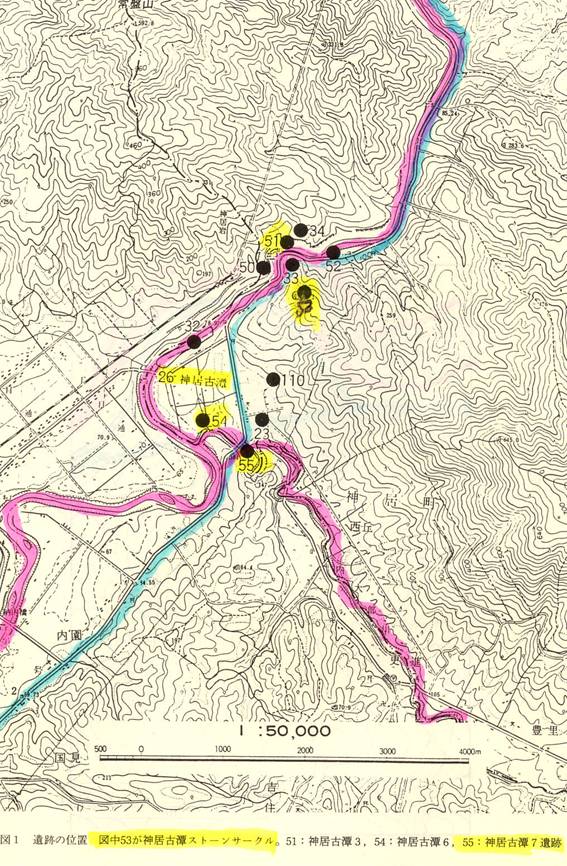

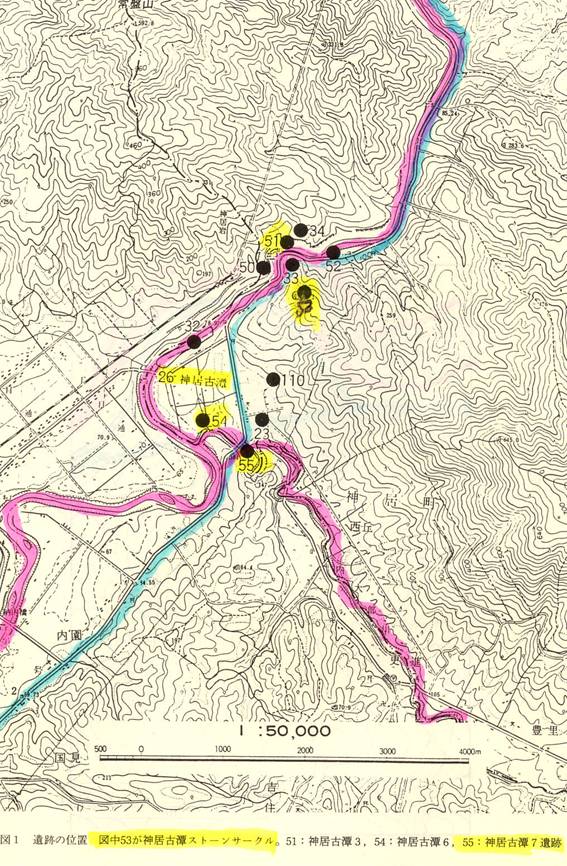

神居古潭地区は、旭川市域の西端に位置し、石狩川を挟んで深川市と接する標高83m前後の低山地帯である。

一般に神居古潭といえば、石狩川が大雪山系と天塩山系との間を貫いて形成した渓谷を指し、地質学的には、複雑に変成岩が発達した神居古潭変成岩として知られている。

神居古潭は植物地理学上、温帯から寒帯への移行帯であるといわれ、神居古潭を境にして南に広がる一帯は黒松内低地帯、北に広がる地帯は寒帯林トドマツ帯である。

神居古潭ストーンサークルの所在する一帯は、ミズナラ、カンバ類、カラマツ、ホオノキ、ヤチダモなど天然の広葉樹林に覆われ、トドマツ、エゾマツなど寒帯林の代表種である針葉樹が自生しているところは希である。

広葉樹は樹齢200年以上、径60cm以上の形質良好な大径木に富んでいる。

この地域は、旭川地域でも遺跡の稠密なことで知られており、縄文時代後半からアイヌ期までの遺跡が、石狩川両岸を中心に分布している。

神居古潭ストーンサークルが形成された縄文時代後期とほぼ同時期と考えられる遺跡は、神居古潭地域では3箇所が知られている。

一つは、神居古潭3遺跡(#51)で、神居古潭ストーンサークルの石狩川を挟んで対岸の狭い低位段丘面にのり、かつて神居古潭駅の職員住宅が並んでいたところである。神居古潭ストーンサークルとの直線距離は、約0,7km。

二つ目は、神居古潭6遺跡(#54)で、石狩川が神居古潭峡谷を抜け5kmほど降った、内大部川との合流点近くの河岸段丘上に位置する。ここに入植した中川弥一によって採集が続けられ、縄文時代後期以降の資料が確認されている。これらの資料については、北海道開拓記念館に寄贈・保管され「中川弥一寄贈資料目録」(1970)が刊行されている。神居古潭ストーンサークルとの直線距離は約2,0km。

最後は、神居古潭7遺跡(#55)で、神居古潭6遺跡から内大部川に沿って上流に0,5kmほど遡った、内大部川に向かって舌状に張り出した段丘上に位置する。

本遺跡には、かつて長円礫を用いたストーンサークルがあったといわれ、現在でも開墾の際に抜き集めた長径60cm前後の多数の礫が置かれたままになっており、こうした礫の状況や出土遺物の次期から、ここにストーンサークルが所在したことは間違いないといえる。神居古潭ストーンサークルからの直線距離は約2,0km。

神居古潭7遺跡(#55)が、ストーンサークル遺跡であることが疑いないものとしたとき、神居古潭地区には二ヶ所のストーンサークル遺跡が所在することになる。

この半径1,5km程の狭いところに所在する二ヶ所のストーンサークルについて、神居古潭3遺跡・6遺跡といった推定される縄文時代後期の集落群が、共同で場所を変えつつ設定した共同墓地であり、同一集団(群)が設置した共同墓地の時間的な変遷の様相を示すものである、という考え方が成り立つ。

又一方で、神居古潭ストーンサークルの立石が、主に角礫を用い、その内部に小円礫を充填するのを基本的な構造とするのに対し、神居古潭7遺跡の立石が長円礫であり、土地所有者からの聞き取りでは大量の小円礫の出土が認められないことなど、両者に構造上の差異が認められること、更に、神居古潭ストーンサークルが石狩川本流に接するのに対し、神居古潭7遺跡が内大部川に接するという両者の立地上の違いから、両遺跡が異なる集団により設営された可能性も考えられるのである。

いずれにしても強い紐帯に結ばれていたことは間違いないところであろう。

なお、この神居古潭ストーンサークルから石狩川に沿って10数キロ下流の深川市音江町にもストーンサークルが知られており・国指定文化財「音江の環状列石」、又、神居古潭7遺跡から内大部川に沿って30kmほど遡った芦別市野花南町には環状土?が知られている(市指定文化財・野花南環状土?)。

これらのストーンサークル及びアースサークル(環状土?)も、石狩平野北端に所在する一集団の所産と理解してよいかもしれない。

(旭川市教育委員会)