�@�@�@

�@�@�@

���쌧�Ŗk�Ə�M�z�̃u�i�����тƔ����x�E2005�N

�����x���p�ق��爢�v��Ձi�����j

�@�@�@�@�V���P�U��

�@�@�@�I�e���E�h�D�@�����x�e���X�̒��B

�@�@�x�������ς܂��āA�����x�e���X�ƕʂꂽ�B�x�����Ɂu�G�ߗ����v�Ƃ̖��ڂ�������������Ȃ��ƉƓ����Y��ł����B

�@�@�@��ːK�����́u���j���������فv�̔��ꂳ��ɘ@�͉����ł����H�@��l�ÊقŒ���������I�挾��ꂽ�̂ŁA�����I�����ق͖��������l�Ɉ����ɗ��܂��A�Ƃ����đ����B�e�ɓ���B�@������R�̃J�����}�������Ă����B

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�Ñ�@���e�[�}�ɂg�o���쐬���Č���B���y���݂ɁI�@�B�e���I���A�u�����x���p�فv�֑���B���v��֕����y��̓W�����B�e�B�����A�������������������ɂ̏ꏊ�������ĖႢ�A���̐H���̂��Ώ��u�������ƒ��v���Љ�ĖႢ�A�x�m�����܂ő���B�@�������u���Ώ��@�������ƒ��v�\�I�@�������y�j���̒����ł��邱�Ƃ�Y��Ă����B�@�S�O���҂��s��B�@�@�҂����ĖႢ�����A�{��̃\�o�������I�@�����lj�X���l�ɂ͉���������Ȃ��A�S�肪�Ȃ��\�o���T�N�C�������������������������B�@�@�@�@���Ԃ��������̂ŗ������̎�l�Ɛe�����Ȃ�A�F�X�ƃ\�o�k�`�����Ė�����B

|

���p�كv���t�B�[�� |

|

|

|

|

�����x���p�قg�o���i�������j���������فj

�@�@�@�����A�Җ]�̌������������ɂ֑���B�ꏊ�͒������H���݂ł̔����Łu�z�K��r�`�v�����̏ꏊ�������̂킩�����B�r���A�X�[�p�[���������̂ŁA�L�������K�[�̂R�T�O�k�~�P�Q���w���i���Q��24�ʓ��肪�����Ȃ����ׁj���Č��n�ŒS���҂�҂B�Q���S�O�����A���Ă���āA�����A�����J���āA��̂̐�������䎩�R�ɎB�e�����Ă��������I�ƁB�@�Ɠ��Ɠ�l�Ő���ɃV���b�^�[���B

�@�@�������������Z���^�[�S���ҕ��o���ɐF�X�b�����Ă�������B���v��Ղ̖T�Ɏ����ɂ������т����ߖ߂��ꂽ��ՐՂŕʂ�Ă���A����E�����������̐z�K��r�`�̉��ɂȂ��Ă���B��傫�ȃ��������݂������ƂɂȂ�A

�@ ���v��ՁE�R���������������Z���^�[�E�����@���b

�@���������ԓ��𓌋����疼�É����ʂ������A�b�{�~�n���߂����ӂ肩��ڂ̑O�ɔ��P�x�A�����͂�����B����ɍ₪�����Ȃ�A�W��1000�����鍂�����H�ō��_���߂����ӂ肩��ɂ������Ă����B�z�K��C���^�[���߂��A�����d���̓S���������ɕ��s���Ă���ӂ�A���P�x�R�[�̓ꕶ�����ՌQ�ƂȂ�B���v��Ղ����̈�ł���B�悭���ӂ���ƒ��������p�[�L���O���߂����������H�E���ɖ��ƕ��̕ۑ������ɂ�������B���������v��Ղ̌���ł���B

�@���P�x�̐��[�Ŋɂ����ΖʂƂȂ�A���v��Ƒ呁��ɂ͂��܂ꂽ���ׂ�������̑�n�ƂȂ��Ă���B�W����905���Ɠꕶ����̈�Ղ̒��ł����Ȃ�̍��n�ɂ���B

�@���v��Ղ͒��������ԓ��̌��݂ɔ����Ĕ������ꔭ�@�������s��ꂽ�B���a51�N�̂��Ƃł���B���̔��@�ɂ���Ĉ�Ղ̂قڎO���̈ꂪ�������ꂽ���A�S�̑����f���m��܂łɂ͎����Ă��Ȃ��B�������A�]���̒m�����قǑO��̖������ʂ��������B�@�����̒G���Z���Ղ̑��ɁA�z����K�͂ȍ��J��Ղ��������ꂽ�̂ł���B���P�x���ӂł͓ꕶ���㒆���̑�K�͂Ȉ�Ղ́A��ːK��Ղ��Έ�ՂȂNJ���͒m���Ă������A���k���ēꕶ����O���ƂȂ�Ǝ��̂͂悭�������Ă��Ȃ������̂ł���B

�@���v��Ղ̒������獡���܂Őz�K�𒆐S�Ƃ��铖�n��ł́A�ꕶ����O���ɂȂ�ƏW���K�͂��傫���Ȃ�A���K�s�����Ղł͑S���ɐ�삯�Ċ�W�����`�������ȂǁA���Ȃ蔭�W�����l�������邱�Ƃ��킩���Ă��Ă���B���v��Ղ����̒��̈�ŁA�����I�ȏn�����������đ̌����ꂽ�W���ł���B

�@��Ղ͈̔͂́A���̔�����ɓ�k250���A����500���̍L���ɓW�J���Ă���A���̑S���55.000�u�����ݍ��w��j�ՂƂ��ĕۑ�����Ă���B

�@���@�����ōł����ڂ��ꂽ�̂͂��̎����ɂ͂悭�������Ă��Ȃ��������J��Ղł���B���R�g���Č`�����ꂽ���̂ŁA�����ɉ����Ē���120���A�Z����90���A����30���قǂ͈̔͂Ƀh�[�i�c��ɖ��W���Ă����B�͗��G�ł͂Ȃ��A���a1���قǂŐ��Ɍ��傩��l����̐����S�l�ߍ��܂ꂽ�W�ΌQ������A���ꂪ270��ȏ���W�܂��ăh�[�i�c��ƂȂ��Ă���B���̌i�ς͂܂������̉͌��̂悤�ł���B�����ďW�ΌQ�ň͂܂ꂽ���ɂ͔�̐����a1���قǂ̓y�R��770��ȏ゠�����B��W�̂悤�ȏ����ȗ�������R�ƍl�����Ă���B���̊�ɔz���ꂽ�W�ΌQ�X�ɕ�R�Q�̒��S���ɂ͐Β������Ă��A���Δ���L��ɗ����Ă����̂ł���B�͒��́A��35cm�̊p����Œ�����120cm�قǁA��Ղ��班�Ȃ��Ƃ�10km�ȏ㗣�ꂽ�Ƃ��납��^�э��܂ꂽ���ʂȐނł���B

�@���̐ނ̎���ɂ͉����`�Ղ�����A�Ă������Ղ�����A����ꂽ�B�X�ɂ��̐Β��̑O�ɂ́A2�������ɓň�g�ƂȂ�悤8���̔���L��ɕ���ł����B�͍���120���A��60cm�O��ł���A�Β��Ƌ��ɔ������ꂽ�Ƃ��͓|��Ă����B�����𗧂Ē����Ă݂�ƁA�Β������L��̗�����ʂ�����ɔ��P�x�A��̍Ŗk�Ɉʒu�������ȎR���ނ������Ă���B��R�𒆐S�Ƃ�����J��́A�R�x�Ƃ��֘A����̂ł��낤���B

�@���ȎR�i2530���j�͐z�K�x�m�ƌĂ��ق��Y��ȉ~���`�����Ă���A���쌧�̊e�n������悭�ڗ��R�ł���B�k���P�x�̖k�[�Ɉʒu���邪�A�Ɨ���̂悤�ɂ��̐�����L���Ă���B

�@���v��Ղ̓����͂������ȎR���Ŗk�ɂ���A�쑤�Ɍ����Ėk���c�A���P�x�Ƒ����B���P�x�͓�k�����ɘA�Ȃ�A��ŁA��Ԗk���̎R���V��x�i2645�j�ŁA���̉E���������x�i2765�j�A���x�i2829�j�A����Ɋx�i2805�j�A�Ԋx�i2899�j�A�����x�i2704�j�A�Ҋ}�R�i2523�j�ƁA����̕�֘A�Ȃ��Ă���B���̔��P�x�k�[�̓V��x�����v��Ղɂ����ĉĎ��̓��̏o�̈ʒu�ɂ�����B���̎����͋G�ߓI�ɂ��~�J���ł���A�Ȃ��Ȃ����̏o�����邱�Ƃ��o���Ȃ����A���̏o�̈ʒu�́A�V��x�k���̒��x�Ő������ڂӂ�i���S�����j����̎Ζʂɂ����ĂɂȂ�悤�ł���B���̓�����~���ɂ����Ă͊���̔��P�x�̎R�̕����̏o�|�C���g���ʂ��Ă����B

�@�ꕶ����O���Ɉ��v��ՂŁA���S�Ƃ����W�ΌQ��y�R�Q�����đ��̒��S�ƂȂ�Β��Ɖ�L��̗����Ȃ��K�͂ȍ��J�ꂪ�S���ɐ�삯�Č`�����ꂽ�B���̌X�̐��i����W�c��n�őc�搒�q�̂悤�Ȃ��̂��������Ɛ��肳��邪�A���ꂾ���ł͕s�\���ł���B�Β��E������ȎR�A�X�ɂ͓��̏o�Ɣ��P�x�̊W�ɂ��āA�܂舢�v��Ղ���芪�����R���ۂ�i�ς��܂߂����ɂ����̐��i�̈�[�������Ă���\��������B

�@���̒n���̓ꕶ�����̍��g���ɂ����āA�X�ɍ��x�Ȑ��_���������A�����������J�ꂪ�`�����ꂽ�̂ł��낤�B

�@���v���

�@30�����̐��W�߂Ēz�����A����Ȋ�̍��J��B�u��W�ΌQ�v�ƌĂ����J��ՁA�w�p�I�ȐV���������������������̍��j�Ձu���v��Ձv�M�d�Ȉ�\�́u�ꕶ����ς��������������v�Ƃ܂Ō�����B

�@�W�ΌQ�́A���E��̎��͂�挊�ƍl��������ȏ�̌������͂݉~��̍\���B

�@��������ψ�������W��̕��o������́u���@�Ɋ��ꂽ��X�ł����A����͂������Ƃ���Ȃ��B���|���ꂽ�v�ƐU��Ԃ�B

�@�K���I�ɔz�u���ꂽ�W�ΌQ�́A�u���v�����v�����̌v��Ɋ�Â�����ꂽ���Ƃ��B���o����́u�W�ΌQ�̋K�͂Ɠ����̕��ώ������l���Ă��A�\�z�ɂ͐��S�N�̎��Ԃ������锤�B���̊Ԃɐ�����������̐l�X���A���X�ƈӎv���p���ő��葱�����A�܂��́A�I�v�̐��E�ł��v�Ɗ��S�[�߁I

�@�����̍����𗠕t�����Ղ́A���n�I�Ȑ�����z���������Ȍ���l�̓ꕶ����ς��������������ƂȂ����B�ٗ�̑����ō��j�ՂɎw�肳�ꂽ�B

�@���݁A�M�d�Ȉ�\�͐��y�ŕۑ�����A�������̉��Ŗ����Ă���B�o�y�����y���Ί�̈ꕔ�͌������j�فi�X���s�j�⌴�����j���������فi�����x���p�فj�Ō��J�B�i�V���쐅�I�s�E�������g�o�j

�@�@���l�́A�X���̏��q���Ղ�z�����Ȃ���ӏ܂��Ă����B

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

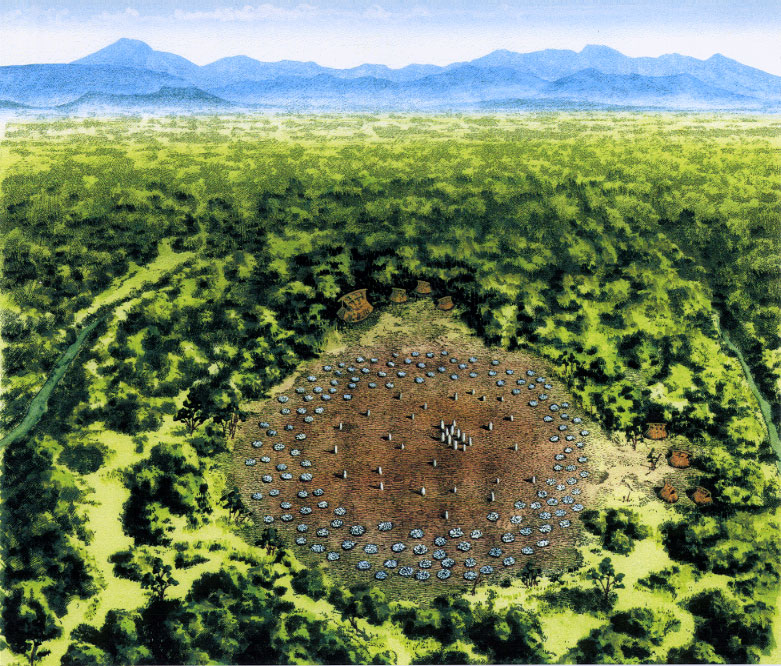

��L�ʐ^�́u���v��Ձv�A�����p���t���b�g���

�@�@�@

�@�@�@

��L�ʐ^�͐X���̏��q���ՃX�[�g�[���T�[�N��

�@�@�@�@�����Ƃ��đ��̎s�����Ɉ͂܂�đf���炵�����݂ł��˂Ƙb���A���p�ق���j���ނȂǂ̘b�����Ă�����A�ޞH���A�Ԃ��Ȃ������Ȃ�i�������H�j�̂ł́H�Ƃ�͂葶���ɕs����`���Ă����B��Ǝ������Ȃ��̂Ǝ����ق��Ă��S���������Ĕ����͍�����o�邪�A�c��̔����Q���͌����ɂ͖������A�����ɓd�C����o��悢���������낤�ƁI�@�����ɂ̎B�e�������Ă��炢�����b�ŁA�ʂꂽ�B�������������v��ւ̕��͋C��������ĎB�e���Ă����B

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|